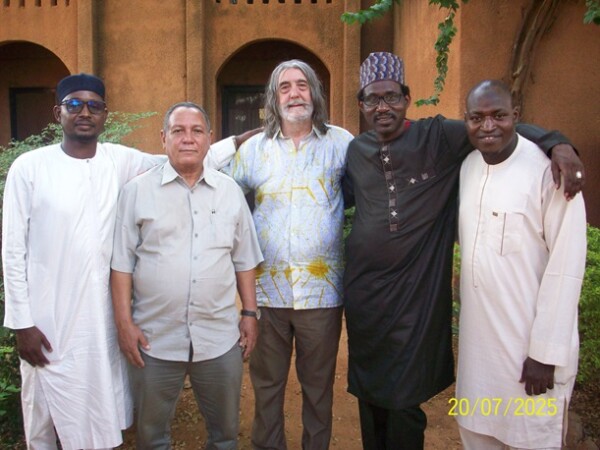

P. Mauro Armanino, dopo 14 anni in Niger, è rientrato in Italia. Nei suoi recenti scritti che trovate nel Blog sul nostro sito, ci ha raccontato riflessioni ed emozioni che hanno accompagnato questo importante cambiamento. Per conoscere in modo approfondito il suo sguardo di oggi, come missionario attento alle dinamiche interne ed esterne al Sahel, lo abbiamo intervistato.

Hai vissuto per oltre un decennio in Niger, tra “sabbia, vento e tempeste”. È spontaneo domandarti quali trasformazioni hai osservato in questo Paese del Sahel in questi 14 anni in missione e con quale sguardo oggi lo vedi.

«Prima di tutto, ciò che cambia è il modo di rapportarsi con il mondo circostante. È un mutamento di prospettiva in relazione alla realtà.

Non posso guardare la realtà di oggi con la stessa visione di ieri. Il mio sguardo è cambiato rispetto a quando ho lasciato i vicoli di Genova, il Porto Antico, il carcere di Marassi e il Mare Mediterraneo. Lo sguardo di oggi non può essere lo stesso di colui che si è ritrovato nel 2011 nella sabbia del Sahel, un anno dopo il colpo di Stato del febbraio 2010.

Ero arrivato in Niger dopo che si era verificato un colpo di Stato e, passati 14 anni, sono rientrato in Italia dopo un ennesimo colpo di Stato, questa volta attuato dai militari.

Il Niger ha conosciuto diversi periodi di forte instabilità. Basti ricordare il regime durato dal 1974 al 1987. L’ultimo colpo di Stato, avvenuto il 26 luglio 2023, è scandito da due parole: “rifondazione e sovranità”.

Con “rifondazione”, i fautori del golpe affermavano di voler assicurare al paese un reale cambiamento, evitando di andare a elezioni, per non lasciare tutto inalterato. Il concetto di “sovranità” si inserisce nel contesto più ampio, visto che siamo in un’epoca di “sovranismo” a livello mondiale.

Parlando del golpe del 2023, alcuni analisti sostengono che si tratti di un colpo di palazzo, perché ritengono ci sia la mano del vecchio Presidente, il quale, più o meno indirettamente, ha facilitato le operazioni dei membri della guardia presidenziale che hanno destituito Mohamed Bazoum».

Quali dinamiche hai visto in Niger prima del golpe e dopo l’effettivo colpo di Stato da parte dei militari?

«Sullo sfondo di questa destabilizzazione ho visto la sfiducia di una parte della popolazione verso la democrazia occidentale e verso il ruolo neo-colonizzatore della Francia. La destabilizzazione del 2023 ha origini però lontane… si inquadra in un contesto più ampio, che si collega all’instabilità in Mali e, prima ancora, alla guerra in Libia, che ha portato alla disfatta e alla morte di Muʿammar Gheddafi. Questi eventi passati hanno influito su quanto poi è accaduto in seguito in varie zone dell’Africa Occidentale. I tre Paesi con giunte militari al potere – Niger, Burkina Faso e Mali – hanno dato vita all’Alleanza degli Stati del Sahel. E in questi anni, sono morte oltre 100mila persone».

Sono decessi causati dalla violenza, dalla presenza di jihadisti o anche dalla malnutrizione?

«Sono persone uccise dalle armi, ma se si allarga la visione agli effetti di una realtà caotica e violenta, possiamo dire che quel numero aumenta. La malnutrizione è la malattia più pericolosa…».

Quindi, la situazione in Niger è drammaticamente peggiorata…

«Indubbiamente. Tante cose sono peggiorate in Niger. Vari posti di responsabilità, come i ministeri, sono stati occupati da militari e anche a livello amministrativo-locale accade la stessa cosa. Si moltiplicano i favoritismi. La giunta al potere, nei ruoli apicali, sceglie gente compiacente al regime. Le varie leggi hanno smantellato diritti, libertà, e sicurezza. Gli attacchi armati sono aumentati, anche perché i sistemi di controllo sono stati smembrati. Infatti, una nuova legge sulle commesse militari impedisce qualsiasi controllo; quindi possiamo immaginarci ciò che potrebbe accadere con il commercio delle armi e gli indotti. In pratica, stiamo assistendo a un fallimento su tutti i fronti.

Sono stati sospesi i partiti politici; non c’è più libertà di riunione, né di pensiero e la giustizia sta crollando.

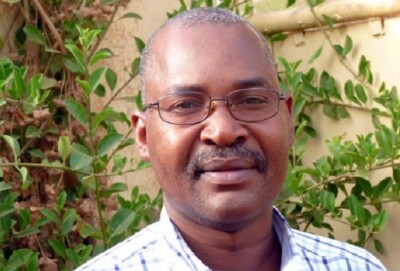

Moussa Tchagari

L’esempio più calzante è l’imprigionamento di uno dei massimi rappresentanti della società civile nigerina, che tra l’altro è un mio amico, Moussa Tchagari, strenuo difensore dei diritti umani e segretario generale di Alternatives espaces citoyens.

Moussa è stato prelevato il 3 dicembre 2024, di sera, mentre era nella sua abitazione, a Niamey, probabilmente da elementi dei servizi segreti, senza mandato d’arresto. Da oltre 8 mesi si trova nella prigione di Filingué, a 180 chilometri da Niamey.

L’Alta Corte di Niamey lo ha accusato di vari reati, tutti infondati. Se condannato, rischia la pena di morte. Diverse organizzazioni internazionali per i diritti umani hanno chiesto la sua liberazione.

Moussa Tchagari sta pagando di persona questo clima deleterio che si è creato in un Paese governato da militari. Il caso di Moussa non è però l’unico, purtroppo.

A tutto ciò, aggiungiamo la crisi economica, la mancanza di lavoro, lo smantellamento degli aiuti provenienti dalla cooperazione internazionale e dalle Ong, e poi c’è la demagogia… Si capisce come il quadro sia alquanto cupo. La Costituzione è stata sospesa…

L’aumento dei prezzi è anche dovuto all’assurda chiusura della frontiera tra Niger e Benin, che passa lungo il ponte tra Malanville e Gaya. Questo penalizza l’economia e ha un impatto sui costi delle merci.

Tutto ciò non può che avere gravi ripercussioni sulla vita delle persone».

E le comunità cristiane come vivono queste involuzioni?

«La loro fede rimane forte. Lo dimostra la scelta di non convertirsi, né di pagare una tassa per restare. Decidono di andarsene pur di non rinnegare la loro fede. Indossare una croce, laggiù, è diventato pericoloso. Mentre qui, la croce, in certi ambienti sembra essere “funzionale al sistema”.

«La loro fede rimane forte. Lo dimostra la scelta di non convertirsi, né di pagare una tassa per restare. Decidono di andarsene pur di non rinnegare la loro fede. Indossare una croce, laggiù, è diventato pericoloso. Mentre qui, la croce, in certi ambienti sembra essere “funzionale al sistema”.

Quindi, ritornando alla tua iniziale domanda, posso dire che oggi il mio è uno sguardo ferito. Mi porto dietro le fragilità e le ferite che ho visto».

Adesso che sei rientrato in Italia, quali progetti desideri portare avanti all’interno della SMA?

«Partendo da uno sguardo ferito, credo che il mio ruolo, adesso, sia quello di intercettare una nuova visione, nuove prospettive all’interno della SMA, non dimenticando, appunto, le fragilità e le ferite che ho visto non solo in Niger, ma anche in Argentina, in Liberia e in Costa d’Avorio.

Ma adesso sono qui, in Italia, con la mente e con il cuore.

Il mio sguardo ferito non dovrà “normalizzarsi” a un sistema in cui contano i vincitori, mentre i perdenti sono zavorra.

Inoltre, porto e porterò con me sempre il messaggio del mio amico e confratello Pier Lugi Maccalli: “Disarmiamo le nostre parole”. Messaggio che troviamo in conclusione del suo diario di prigionia “Catene di libertà”.

In questi tempi di guerra, la Pace inizia da noi. Quindi… “Disarmiamo le nostre parole”».

Intervista di Silvia C. Turrin

CONSIGLIO DI LETTURA

Sabbia vento e tempesta. 14 anni di polvere nel Sahel

di Mauro Armanino

Mutus liber, 2025

pagg. 122

Cosa rimane dopo 14 anni nel cuore del Sahel? Sabbia, vento, tempesta e polvere. In questo libro, gli elementi primordiali della natura non sono uno sfondo, ma i protagonisti. La sabbia custodisce le storie non raccontate dei migranti. Il vento porta il soffio indomabile della libertà contro ogni oppressione. La tempesta è la violenza cruda del terrore. E la polvere, onnipresente, insegna l’umiltà di fronte a una verità complessa e mai trasparente. Una meditazione profonda che, dalle terre del Niger, parla all’anima di chi sa ascoltare.

Nella nostra pagina Facebook trovi altri post di p. Mauro