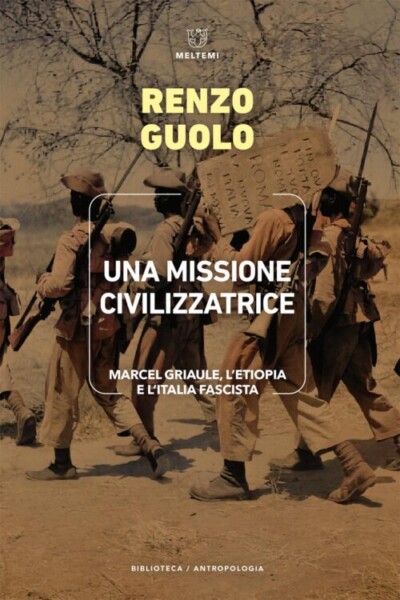

La casa editrice Meltemi ha pubblicato una rilettura molto interessante della Missione etnografica Dakar-Gibuti guidata dal celebre etnologo francese, Marcel Griaule (Renzo Guolo, Una missione civilizzatrice. Marcel Griaule, l’Etiopia e l’Italia fascista, Meltemi, 2024).

La casa editrice Meltemi ha pubblicato una rilettura molto interessante della Missione etnografica Dakar-Gibuti guidata dal celebre etnologo francese, Marcel Griaule (Renzo Guolo, Una missione civilizzatrice. Marcel Griaule, l’Etiopia e l’Italia fascista, Meltemi, 2024).

La Missione, partita da Parigi nel 1931, fu costretta a fare una tappa in Etiopia, obbligata dalle autorità a cambiare itinerario e a dirigersi a Gondar, ospite del consolato italiano. Mussolini intendeva infatti sfruttare le tensioni tra i francesi e le autorità etiopi per la sua guerra ideologica, concepita come “guerra fascista”, ammantata dal proclama della “missione civilizzatrice” destinata a emancipare la “barbara” Etiopia dai suoi retaggi feudali.

Il volume fa luce sulle sorprendenti vicende legate alla presenza della Dakar-Gibuti nel tormentato Paese del Corno d’Africa – alcune dai tratti di autentiche spy story – ma anche sulla strategia politica italiana, volta a delegittimare l’Etiopia e a renderla preda del proprio espansionismo.

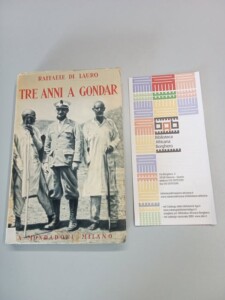

Di Marcel Griaule e della sua Missione, tratta anche il volume che abbiamo in Biblioteca, Tre anni a Gondar (Mondadori, 1936) di Raffaele Di Lauro, perfetto esempio di propaganda coloniale:

“La missione di Griaule aveva veste ufficiale, era stata creata con la Legge della republica del 31 marzo 1931 ed era stata organizzata dall’Istituto di Etnologia dell’Università di Parigi e dal Museo Francese di storia naturale. Partita da Parigi, la Missione era sbarcata a Dakar. Il 12 giugno aveva iniziato i suoi lavori per i quali percorse l’Africa Occidentale Francese, la Nigeria, il Camerun, l’Africa Equatoriale francese, il Congo belga ed il Sudan Anglo-Egiziano. Ai primi di maggio era giunta a Gallabat, ai confini dell’Impero d’Etiopia. I membri della missione avevano regolari passaporti; la Missione poi era munita di speciali permessi del governo etipoico, rilasciati al Griaule dal ministro etiopico in Francia. In un lasciapassare supplementare, col bollo del Negus, i francesi erano autorizzati a compiere in tutto il territorio dell’Abissinia i lavori di etnologia ed erano facultati espressamnete ad entrare anche all’interno delle chiese copte. I collaboratori di Graule erano tutti allievi dell’Istituto di etnologia di Parigi. Fino a Gallabat tutto si era svolto benissimo. Ai confini dell’Impero del Negus cominciarono le traversie della Missione (…) E’ inutile ripetere le noie e le difficoltà incontrate da Griaule nel viaggio; è inutile far noto quel poco che feci per la Missione francese, prima, durante e dopo il suo lungo soggiorno di Gondar. Il più audace brigantinaggio spadroneggiava nella zona dove la Missione doveva passare. Io gli inviai una lettera in cui lo inviatavo a venite a Gondar con sollecitudine e gli offrivo l’ospitalità necessaria (…) Naturalmente io sono lieto di quello che ho fatto e sono sicuro che ogni italiano si sarebbe regolato così come feci, con il consenso del Governo. Gli europei che di fronte agli indigeni d’Africa perdono il senso della solidarietà della loro razza non sono degni dell’Impero. E, se il loro paese na ha uno, è vicino a perderlo, molo più vicino di quanto non si supponga.” (pp. 90 e ss.).

Nel suo lavoro per Meltemi, Renzo Guolo aggiunge: preda del senso di colpa per essersi appoggiato al console Di Lauro e, di riflesso, all’Italia fascista e nonostante il parere contrario della diplomazia francese, Griaule, non solo prenderà decisamente le parti dell’Etiopia, ma accompagnerà l’imperatore in Europa nel 1936 e scriverà il vibrante discorso di denuncia delle responsabilità italiane che l’Imperatore pronunciò alla Società delle Nazioni il 30 giugno 1936. Profondamente affezionato all’Etiopia, di cui aveva appreso le complesse lingue ge’ez e amarico, tra il 1935 e il 1938 , Griaule racconterà, dalle colonne di quotidiani e settimanali, prima i contrastati rapporti tra Addis Abeba e Roma, poi la guerra scatenata dall’aggressione italiana.

Fino al 2 novembre è visitabile a Cortona la mostra: L’Occhio coloniale, nell’ambito di Cortonaonthemove, in collaborazione con Archivio Storico Luce, Archivio Memorie Coloniali-MOXA, Maaza Mengiste.

a cura di Ludovica Piombino

Biblioteca africana Borghero