Membri della missione attorno alla barca che porta l’acronimo della Società degli Amici del Museo Etnografico del Trocadéro, SAMET. Da sinistra a destra: André Schaeffner, Jean Mouchet, Georges Henri Rivière, Michel Leiris, Michel Oukhtomsky, Marcel Griaule, Eric Lutten, Jean Moufle, Gaston-Louis Roux, Marcel Larget. Studio G. L. Manuel frères © musée du quai Branly

Marcel Griaule (1898-1956) rimane tra i più noti etnologi di fama mondiale, conosciuto per le sue numerose ricerche, in particolare tra i Dogon (si legga in merito il classico “Dio d’acqua”, Bollati Boringhieri).

Se, oggi, il suo approccio – sulla scia della “Rivisitazione dell’Arte Coloniale” – viene criticato per taluni “metodi di stampo colonialista” verso i popoli che incontrava e studiava, è indubbio che il lavoro di Griaule rimane fondamentale dal punto di vista non solo storico-etnologico.

A lui il merito di studiare sul campo non solo le tradizioni e i riti Dogon, ma anche altri popoli meno conosciuti ai più, come i Kirdi del Camerun. Rilevanti anche le sue ricerche presso l’antica capitale imperiale Gondar in Etiopia.

Come sempre, per capire uno studioso e/o un evento, occorre contestualizzarlo all’epoca di riferimento.

Nel caso di Griaule, è necessario ritornare ai primi del ‘900, epoca in cui era forte l’anelito a scoprire/conoscere “il mondo esotico”.

L’incontro e la conoscenza, spesso, partivano però da una prospettiva eurocentrica e da logiche colonialiste che ben sappiamo.

Griaule fu professore alla Sorbona, nonché presidente della Commissione per gli Affari Culturali dell’Unione Francese.

Ebbe un ruolo centrale nella formazione di tantissimi studenti dell’Istituto di etnologia: basti citare Michel Leiris, André Schaeffner e Deborah Lifchitz (l’unica donna che partecipò alla spedizione Dakar-Gibuti).

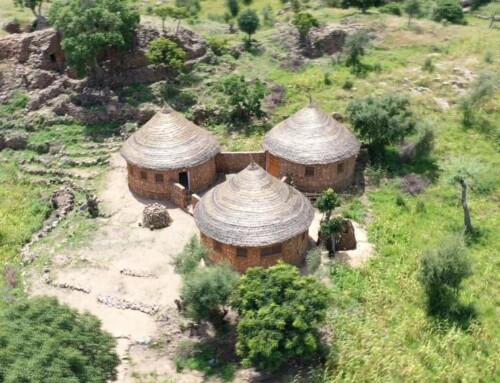

A Griaule si devono importanti conoscenze relative ai Dogon, abitanti della falesia di Bandiagara (cui dedicherà molti scritti, tra cui Masques Dogons e Jeux Dogons, entrambi usciti nel 1938).

A Griaule si devono importanti conoscenze relative ai Dogon, abitanti della falesia di Bandiagara (cui dedicherà molti scritti, tra cui Masques Dogons e Jeux Dogons, entrambi usciti nel 1938).

Dopo la sua morte, anche questo popolo dalla mitica cosmogonia gli tributò omaggio.

È evidente che le missioni etnologiche in Africa, nei primi decenni del XX secolo, fossero mosse da un approccio a tratti discutibile, ma è importante ricordare il lavoro di Griaule anche per ritornare su alcuni errori, per imparare da essi e per andare oltre la visione eurocentrica che, comunque, domina ancora oggi in vari ambiti: dall’economia alla storia, alla geopolitica.

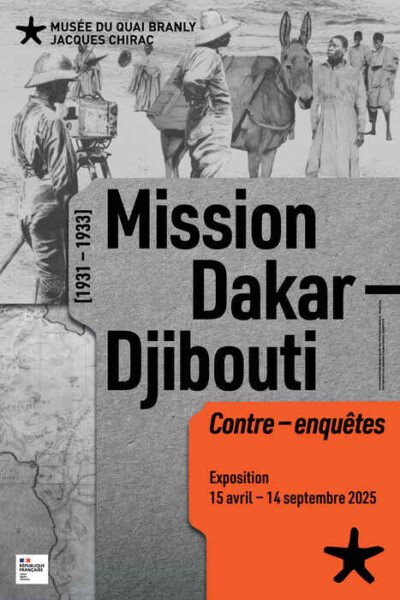

A Parigi, una mostra dedicata alla spedizione Dakar-Gibuti

La spedizione di Griaule nota col nome Dakar-Djibouti (1931-1933) fu resa popolare non solo dai giornali dell’epoca, ma anche da una fiorente pubblicistica collegabile ad essa. Su tutti, ricordiamo “L’Afrique fantôme“, uscito nel 1934, di Michel Leiris, scrittore ed etnologo, che fu anche segretario della missione. In questo diario personale, Leiris espose quelle tensioni nate dalle ambizioni scientifiche, dalle pressioni coloniali e dalle dinamiche umane che facevano da sfondo e che influenzarono la spedizione.

Una mostra organizzata presso il museo du quai Branly a Parigi ripercorre proprio quel lungo viaggio che ha fatto tappa in varie terre i cui nomi e confini, con la dissoluzione degli stati coloniali, hanno assunto nuove frontiere e denominazioni.

Una mostra organizzata presso il museo du quai Branly a Parigi ripercorre proprio quel lungo viaggio che ha fatto tappa in varie terre i cui nomi e confini, con la dissoluzione degli stati coloniali, hanno assunto nuove frontiere e denominazioni.

Si va dal Senegal al Mali (ex Sudan francese), dal Burkina Faso (Alto Volta) al Benin (Dahomey), passando per Niger, Nigeria, Ciad, Camerun, Repubblica Centrafricana (ex Ubangui-Shari), Repubblica Democratica del Congo (ex Congo Belga), Sudan del Sud e Sudan (Sudan anglo-egiziano), Etiopia, Eritrea e Gibuti (ex Somalia francese). All’epoca della spedizione di Griaule, solo l’Etiopia era indipendente.

Nel corso della spedizione Dakar-Gibuti, furono raccolti più di 3.000 manufatti, migliaia di campioni naturalistici (che purtroppo causarono anche la morte e la cattura di tante specie animali), fotografie, manoscritti, registrazioni e molto altro.

L’esposizione parigina, però, non è un mero ricordo e resoconto di quella missione, bensì, come rivela il titolo, intende tessere una “contro-indagine”, ponendo al centro una prospettiva attualizzata, grazie al contributo di professionisti sia africani e francesi, esperti del continente africano.

L’intento è quello di far luce sul contesto coloniale e sulle storie di donne e uomini rimasti fino ad oggi anonimi, per il tramite di un approccio interdisciplinare, tra storia, cultura, arte e scienza.

I ricercatori e curatori della mostra provengono da varie istituzioni, come l’Institut des mondes africains (IMAF), le università d’Abomey Calavi in Benin (INMAAC) e di Gondar (Etiopia), il museo delle civiltà nere di Dakar, il museo nazionale del Mali, del Ciad, del Camerun e di Gibuti.

La mostra al museo du quai Branly ripercorre dunque le tappe della spedizione svoltasi nell’arco di due anni di indagini.

I vari manufatti e oggetti presenti nel percorso espositivo abbracciano varie culture e tradizioni africane: Yoruba, Peul, Mande, Fon, Amhara, Kanouri, Kotoko, Senoufu, Bozo.

La mostra è visitabile sino al 14 settembre. Maggiori info sul sito del museo du quai Branly.

a cura di Silvia C. Turrin